|

|

|

| Автор |

Сообщение

|

Железнов Алексей

Зарегистрирован: Пт 29 Февраль 2008, 17:32

Сообщения: 16

Регион: Сургут

|

Добавлено:

Вт 4 Март 2008, 15:47 Добавлено:

Вт 4 Март 2008, 15:47

|

|

Не знаю, известна ли на сайте такая информация, опубликованная в одной из книг серии «Звенящие кедры России» 8–2 «Новая цивилизация» Владимиром Мегре. Приведённая информация крайне скупа на детали, впрочем, как и почти всё в этих книгах, видимо в расчёте на стимулирование умственной работы читателей:

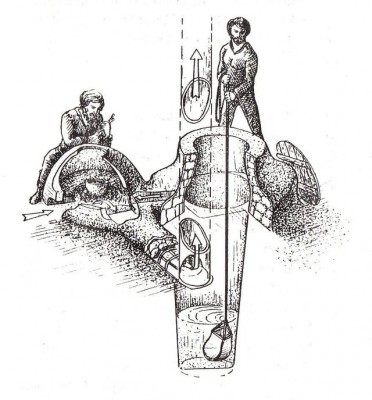

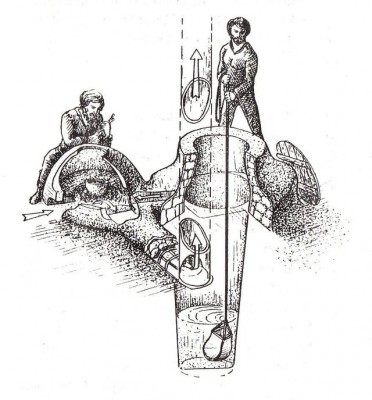

«Древние арии были обеспечены канализацией. Мало того, в каждом жилище был колодец, печь и небольшое куполообразное хранилище. Зачем? Всё гениальное просто. Все мы знаем, что из колодца, если в него заглянуть, всегда тянет прохладным воздухом. Так вот, в арийской печке этот прохладный воздух, проходя по земляной трубе, создавал тягу такой силы, что она позволяла плавить бронзу без использования мехов! Такая печь была в каждом жилище, и древним кузнецам оставалось только оттачивать своё мастерство, соревнуясь в этом искусстве! Другая земляная труба, ведущая в хранилище, обеспечивала в нём пониженную температуру». (Обряды Любви, гл. Аркаим – Академия волхвов, стр. 46).

Хотя практическое изготовление арийской печи и сложнее любой обычной печи, но результатом её работы будет решение фактически всех энергетических проблем поместья, вплоть до генерации электричества. КПД её не уступит знаменитой печи Спирина, а может и превзойти, если мы верно восстановим принцип её работы. Для тех кто не знаком, процитирую немного эту публикацию А. Елахова:

«В то время, когда я познакомился со Спириным, было ему около семидесяти. Тем не менее был он чрезвычайно силён. Мог на плечах запросто двести килограммов унести. Образование Александр Павлович получил самое примитивное – два класса церковно-приходской школы. А всё остальное постигал самоуком. Во время войны служил он в Архангельске, охранял аэродром. Служба была спокойная и даже в чём-то скучная. Нашёл Спирин недалече библиотеку, но в ней оказалась только литература по философии и марксизму-ленинизму. Попробовал читать и увлекся. За четыре года перечел всю библиотеку, познал всю мировую философскую мысль. Сорок лет спустя мог цитировать Канта и Гегеля страницами.

В конце пятидесятых, анализируя политику партии и правительства, Спирин пришёл к выводу, что страна наша полным ходом идёт в тупик. Об этом, по простоте душевной он написал большое аргументированное письмо и отправил его в Центральный Комитет. В ЦК удивились, что за теоретик сидит в вологодской глухомани? Уж не высланный ли какой академик? Навели справки, послав в Кириллов запрос с копией письма. Там перепугались, и с испугу записали Спирина психически больным. Спирин плюнул и политикой больше не занимался. Но задумал, исходя из постулата Гегеля о познаваемости мира, познать печное дело. Тем более нужно было класть печь в новом доме. Несколько лет потратил он, чтобы найти то самое решение, сделавшее простую печь теплушку настоящим чудом. Печь эта требовала дров в несколько раз меньше, жару давала в несколько раз больше, а дыму не давала вообще. Температура горения была в ней такая, что топливо сгорало в ней без остатка. Дело пахло авторским свидетельством на изобретение. Это ж целая революция в экологии! Сколько печей, сколько котельных, сколько заводских труб могли бы перестать коптить наше небо, отравляя природу. Это сколько ж лесов можно было уберечь от топора, сколько сэкономить топлива?

Я подготовил на областном радио передачу о Спирине и его чудесной печке. И тотчас со всех сторон посыпались отклики. Откликнулась и наука. Трое ученых из Ярославского НИИ, занимавшегося проблемами теплоснабжения, попросили меня свести их со Спириным. Александр Павлович принял науку ласково, дал осмотреть печь, затопил её. Учёные полезли на крышу. Дым из трубы не шёл. Только едва тёплый воздух поднимался вверх. Обследовали подвал, топку... Выпили поллитру водки, снова полезли и на крышу, и в подвал. Спирин предлагал: «Помогите оформить зявку на авторское свидетельство, беру вас в соавторы...» Наука колебалась. Выпито было три поллитры, а секрет печи так и не разгадан.

– Не верим, – твердили учёные умы. – Скажи, дед, куда дым деваешь?

И до самой Вологды повторяли одно: «Быть того не может...»

Позднее я хотел сделать о Спирине и его печах документальный фильм, но не успел. Мастер умер. И вместе с ним ушёл, казалось бы, секрет, удивительных чудо-печей, которые могли бы дать большой толчок нашей экономике и экологии. Для тех, кто не знаком ещё с этой историей, пусть прочитает. http://www.vologda-oblast.ru/Periodic.asp?Page=Object&ID=247&SUPPLIER

Так вот, я думаю, что в печи Спирина как раз и был использован принцип, который применяли в своих чудо-печах волхвы Аркаима. Я имею ввиду то, что причиной колоссального разогрева печи является холодный воздух, подаваемый снизу в печь. Никакого абсурда здесь нет, ибо подача холодного воздуха использовалась и в старинных плавильных печах Европы:

Быстрый способ превращения чугуна в сталь разработал в 1856 г. англичанин Г. Бессемер. Он предложил продувать расплавленный жидкий чугун воздухом в расчете на то, что кислород воздуха соединится с углеродом и унесет его в виде газа. Бессемер опасался только, как бы воздух не остудил чугун. На деле же получалось обратное - чугун не только не остывал, но еще сильнее нагревался. Неожиданно, не правда ли? А объясняется это просто: при соединении кислорода воздуха с разными элементами, содержащимися в чугуне, например с кремнием или марганцем, выделяется немалое количество тепла.

Кстати говоря, наиболее близко к тайне чудо-печей подошёл наш русский учёный 18 века Михайло Ломоносов. Посещая уральские рудники, он обратил внимание на прохладный воздух, идущий из шахт и заинтересовался этим явлением. Вот что пишет о нём Владимир Ефимович Грум-Гржимайло, работу которого и нашёл на чердаке Александр Спирин: называя Ломоносова своим предшественником, он писал в предисловии к своей книге: "В своей диссертации "О вольном движении воздуха, в рудниках примеченном" (1742) он дал кристально ясную мысль о движении воздуха в рудниках и дымовых трубах. Его теория выдавливания тяжелым, холодным, наружным воздухом теплого дыма была прекрасно усвоена всем миром. Но на этом дело и остановилось. В дальнейших попытках дать объяснение движению газа в печах запуталось слово "тяга", грамматически абсурдное, ибо глагол тянуть предполагает непосредственную связь между силой и предметом, который тянется. Тяги в печах и дымовых трубах нет: есть выдавливание теплого воздуха дыма тяжелым воздухом, как верно указал М.В. Ломоносов; ни разу не употреблявший слово "тяга".

В таком случае у меня возникает вопрос: какая сила является причиной движения холодного воздуха вверх? Для примера возьмем случай с двумя сообщающимися сосудами, в которых содержится вода. Можно взять гибкий строительный уровень. Как бы мы не меняли высоту какого-либо конца шланга, вода в обоих сосудах всегда находится на одном уровне. Может ли быть то же самое, если в сообщающихся сосудах находится не жидкость, а газ? Да, если диаметр сосудов одинаков. Но если один сосуд имеет диаметр дециметр, а другой сосуд имеет диаметр метр, займут ли газы одинаковый уровень относительно поверхности земли? Ведь в этом случае необходимо учитывать давление атмосферы на верхнюю площадь газа. Возьмём ведрусский колодец, соединённый каналом с печью. Диаметр выходного канала равен 8–12 см, поперечное сечение канала колодца равно квадратному метру. Очевидно, что давление атмосферного столба в колодец будет больше давления атмосферного столба в выводящий канал, плюс вес холодного воздуха находящегося в самом колодце, значит, холодный воздух будет тихонько выдавливаться в топочное пространство печи, выполняя назначение поддувала.

Получается, что тяга, наличие которой в современных печах так ценили печники, в печах со свободным движением газов является вредным явлением, поскольку происходит бесконтрольный выброс ценного тепла в окружающее пространство и безвозвратная потеря его до 80%, что означает также, что до 80% леса вырублено и сожжено напрасно. Нарушается экология почвы и атмосферы, так как остаются вредные для здоровья вещества, вследствие неполного сгорания топлива, увеличивается содержание углекислого газа в воздухе, усиливается парниковый эффект. Для устранения вредного явления тяги в ведрусской печи, выводной канал из топки надо устраивать в нижней части, в зоне холодного воздуха. Таким образом, раскалённые газы и горячий воздух, циркулирующие в верхнем отделении печи не выводятся наружу, а накапливают в себе всё увеличивающееся тепло. Вот откуда берётся температура, плавящая металлы. Отводится же из камеры сгорания смесь из прохладного воздуха и нижних горячих газов, захватываемых потоком. Дойдя до верха трубы, газы окончательно охлаждаются и выбрасываются наружу едва теплыми, собственно, как это и зафиксировали трое ученых из Ярославского НИИ, изучая печь Александра Спирина.

Я бы хотел, чтобы здешние корифеи печных дел обсудили возможность воссоздания такой печи, ибо попытки узнать что–либо о конструкции печи у сына умершего мастера А.А. Спирина нашими ребятами не увенчались успехом.

Вот ещё один вопрос, аналогичный, здесь я приведу один образец печи, который описал Василий Иванович КИРИЕНКО, в газете «Дачница», может у кого-то есть порядовки и чертежи с размерами?

[b]Много лет назад мы купили в селе старый дом. Там была огромная старая, проваленная печь с лежанкой, которая занимала почти полдома. Пришлось ее выбросить. Встал вопрос, как отапливать дом зимой. К счастью, мне на глаза попалась заметка из журнала. Один из чертежей оказался настолько простым, что, не держа ранее в руках мастерка, я взялся за строительство, и за два дня печка была готова. Она греет нас и по сей день.

Автор этой конструкции - профессор Санкт-Петербургского университета кафедры металлургии стали Владимир Ефимович Грум-Гржимайло. До сих пор все нагревательные аппараты делятся на два принципиально разных класса: печки с колодцами и “оборотами” и печки системы В.Е. Грум-Гржимайло, так называемого колпакового типа. Как и все гениальное, конструкция крайне проста. Из топки, где сгорает топливо, масса нагретого воздуха через хайло (отверстие в перекрытии топливной камеры) поднимается в большую нагревательную камеру. Дымовыводящее отверстие в ней расположено низко. Поэтому прежде чем попасть в него, нагретый воздух как бы отстаивается в самой высокой части большой нагревательной камеры, отдавая свое тепло стенкам и, охладившись, стекает вниз, где и выходит в дымоход. Гениально, не правда ли?

Более экономичной модели мир не видел. Экспериментальная проверка убедительно показала, что КПД печки достигает в среднем 93 процентов. В армейской практике дневальный по казарме получал полведерка угля на одну печку, и его хватало на сутки для поддержания нормальной температуры в помещении, которое сельской печкой не обогреешь и за два дня.

Для топлива мы используем в основном дрова и всякую мелочь от обрезки сада. Это делает печку практически незаменимой в дачных условиях. Сжигать в ней можно любое твердое топливо (дрова, уголь и пр.), а также топочный мазут и газ после соответствующего переоборудования. В любое время - это находка для собственников индивидуальных усадеб.

К сожалению, печка имеет и недостаток - это перепад температур. Так же, как и при обычных печках, в комнате под потолком жарко, а около пола холодно. Это неудобство мне удалось преодолеть с помощью простого устройства: к печке подвел систему водяного отопления. Кроме всего, от этого устройства мы имеем и горячую воду в любое время и без ограничений.

Остается добавить, что металлический кожух не является конструктивной необходимостью. Не обязательна также и круглая форма: она может быть и квадратной, как у меня, размером 57х57 см и высотою 225 см (высота может быть немного уменьшена). На мою печку пошло всего 165 штук обычного красного кирпича и 100 шт. огнеупорного. Размеры ее можно увеличить - это увеличит и ее мощность.

Наши соседи используют эту печь как дополнительный источник тепла для своей водяной системы отопления на газу. При этом газом в помещении постоянно поддерживается температура около 12 и более градусов. Благодаря этому затраты на отопление у них уменьшилась почти вдвое. Дымоход от этой печки в виде асбестоцементной трубы можно проложить в комнате вдоль стен около пола и не выбрасывать с дымом “на ветер” драгоценное тепло. Такую разводку тепла издревле используют в Китае, где дымоход - лежак в виде завалинки - проложен в комнатах.

|

| Описание: |

|

| Размер файла: |

85.01 КБ |

| Просмотров: |

3136 раз(а) |

|

| Описание: |

|

| Размер файла: |

370.28 КБ |

| Просмотров: |

4147 раз(а) |

|

|

|

|

|

Валерий Петров

Зарегистрирован: Пт 9 Декабрь 2005, 14:33

Сообщения: 1085

Регион: Россия

|

Добавлено:

Ср 5 Март 2008, 10:17 Добавлено:

Ср 5 Март 2008, 10:17

|

|

В. Мегре обратился к хорошим мыслям и чувствам людей. Но многое там, насколько я понимаю, художественный вымысел. А печи... Что-ж, почитайте на досуге диссертацию Подгородникова. А потом статьи на сайте www.stove.ru и многое станет понятнее. ;-)

|

_________________

+7 911 090-08-96 (МТС СПб)

________________________________________

Чтобы получать правильные ответы, научись задавать правильные вопросы...

|

|

|

|

Железнов Алексей

Зарегистрирован: Пт 29 Февраль 2008, 17:32

Сообщения: 16

Регион: Сургут

|

Добавлено:

Ср 5 Март 2008, 13:23 Добавлено:

Ср 5 Март 2008, 13:23

|

|

Надеюсь услышать авторитетное мнение профессионалов по использованию в печах колодезного принципа, и насколько это возможно?

Вот нашел прекрасное подтверждение того, что тема печи Ариев имеет право на своё развитие, в виде небольшой заметки в старом советском журнале «Сделай сам» за 1992 год. Заметку написал А. Т. Данилов, я приведу её для пользы дела полностью.

«Кто имеет дом с печным отоплением, знает, что когда затапливают печь, температура внутри здания резко понижается и в комнате становится холодновато. И прежде чем комната нагреется до необходимой температуры, иной раз проходит не один час.

Понижение температуры после розжига печи объясняется просто. Когда открывают перед розжигом дров заслонки печи, появляется тяга и необходимый для горения дров воздух поступает из комнаты. В комнате создаётся пониженное давление, и холодный воздух с улицы, через щели, окна и двери просачивается в комнату, и температура внутри дома падает. Кирпичная печь – сооружение с низким КПД. Прежде чем нагревать, она сама должна основательно прогреться. А она нагревается медленно.

Для того, чтобы печь не забирала воздух из комнаты, я подвёл к ней воздух из подвала. От колосникового поддувала я вывел через пол трубу в неотапливаемый подвал. Трубу предусмотрел с задвижками.

Все щели в дверцах, духовке, металлической плите тщательно промазал. Хотите верьте, хотите нет, а через 10 минут после розжига дров температура в комнате начала подниматься.

Я не теплотехник и не могу дать математического обоснования эффекта, но топливо стал тратить на треть (!) меньше. У меня было намерение просчитать всё это, но вскоре получил новую квартиру, а старый дом пошёл на слом».

* * *

Понимаете ли что здесь примечательно? Труба из поддувала печи выходит даже не в колодец, а всего лишь в подвал, но и это дало такой великолепный результат! Вместо трёх машин дров привозится всего две. Что же тогда говорить, если выводную трубу проведём из колодца? Вместо трёх машин обойдёмся одной, а может и половиной машины?

В любом случае игра стоит свеч, и нужны энтузиасты, которые попробуют воплотить принцип ведрусской печи в реалии, несмотря на все нытьё скептиков. Сам я собираюсь брать землю не ранее осени, поэтому, пока вплотную заняться этим делом не могу. Чувствует душа, за этим простым вопросом скрывается разрешение многих и многих энергетических проблем поместья. Задача здесь состоит в том, чтобы совместить наиболее эффективные конструкции печей, начиная от русской печи и кончая печами Кузнецова для отопления и принцип колодезного подвода воздуха и проблема тепла а может и электричества (при использовании тепловых котлов) может быть успешно разрешена!

Валерий, спасибо, тщательно изучу.

|

Последний раз редактировалось: Железнов Алексей (Пн 10 Март 2008, 21:14), всего редактировалось 1 раз |

|

|

|

Валерий Петров

Зарегистрирован: Пт 9 Декабрь 2005, 14:33

Сообщения: 1085

Регион: Россия

|

Добавлено:

Ср 5 Март 2008, 14:29 Добавлено:

Ср 5 Март 2008, 14:29

|

|

Алексей, поймите, вопрос не в том, откуда воздух брать.

Во первых, тут есть ошибка в утверждении: "Но если один сосуд имеет диаметр дециметр, а другой сосуд имеет диаметр метр, займут ли газы одинаковый уровень относительно поверхности земли? Ведь в этом случае необходимо учитывать давление атмосферы на верхнюю площадь газа."

Далее, предположим у нас из колодца воздух струёй бъет в топливник. Дальше что? Что это нам дает? Если у нас горн - мы получаем большой расход топлива и максимальную температуру в том месте, где надо нагреть сталь кузнецу. А в отопительной печи? Большее количества воздуха, а это не всегда полезно, ибо воздух, который не вступает в реакцию горения - просто баласт, охлаждающий продукты горения и в итоге печь. Задача оптимизация системы отопления, именно отопления помещений, состоит из нескольких подзадач - это и правильная организация сжигания топлива с целью максимально возможного извлечения из него тепловой энергии, и что не менее важно - устройство печи таким образом, который позволит максимально использовать (накопить, а потом отдать в помещение) уже выработанную тепловую энергию. К этому же можно отнести устройство ограждающих конструкций с минимальной теплопроводностью. Это все в комплексе приведет к минимизации расхода топлива на отопление.

Есть частные задачи, одной из которых является кузнечный горн, другой - банные печи, у которых тоже своя специфика.  Для проектирования правильного отопления необходимо учитывать и планировку дома, и используемые конструкционные материалы, и климатическую зону, и тип топлива (вплоть до состава дров), и предназначение отапливаемых помещений. На основании всего этого выбирается печь соответствующей конструкции. Для проектирования правильного отопления необходимо учитывать и планировку дома, и используемые конструкционные материалы, и климатическую зону, и тип топлива (вплоть до состава дров), и предназначение отапливаемых помещений. На основании всего этого выбирается печь соответствующей конструкции.

|

_________________

+7 911 090-08-96 (МТС СПб)

________________________________________

Чтобы получать правильные ответы, научись задавать правильные вопросы...

|

|

|

|

wprilepski

Зарегистрирован: Ср 26 Сентябрь 2007, 11:44

Сообщения: 196

Регион: прага

|

Добавлено:

Ср 5 Март 2008, 15:02 Добавлено:

Ср 5 Март 2008, 15:02

|

|

Да вам действителбно необходимо почитать.Для того,что-бы вам ответить необходимо написать всю теорию печей.

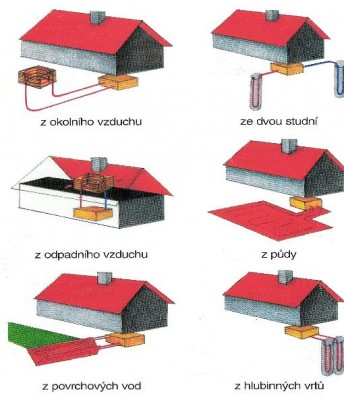

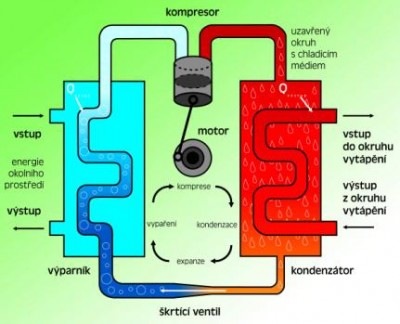

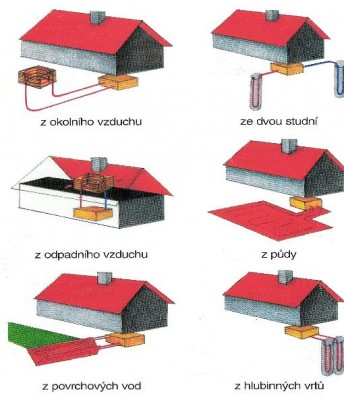

А то что изображено на рисунке 1.Имеет место быть но только не относится к печному делу.

|

| Описание: |

|

| Размер файла: |

51.9 КБ |

| Просмотров: |

3516 раз(а) |

|

| Описание: |

|

| Размер файла: |

25.28 КБ |

| Просмотров: |

2616 раз(а) |

|

|

|

|

|

Паша

Зарегистрирован: Ср 28 Ноябрь 2007, 23:35

Сообщения: 369

|

Добавлено:

Ср 5 Март 2008, 22:29 Добавлено:

Ср 5 Март 2008, 22:29

|

|

| Железнов Алексей писал(а): |

* * *

Труба из поддувала печи выходит даже не в колодец, а всего лишь в подвал, но и это дало такой великолепный результат! Вместо трёх машин дров привозится всего две. |

Принцип забора наружного воздуха для первичного горения применяется в продвинутых металлических каминных топках. Но больше это изобретено чтобы топка длительного горения не тратила воздух помещения. А если вы доподлинно установили, что это и экономия дров, то это крайне интересно.

Будут ли коментарии печной общественности насчёт экономии топлива в таком варианте ???

Однако чрезмерно холодный воздух, думаю, может вредить печному прибору, переохлаждать и топка будет тратить энергию внутри себя, что будет снижать теплоотдачу прибора......

Холодный воздух из колодца или подвала хорош тем , что гарантируеся его движение в сторону печи/камина.

К тому же печники сами себя держат носителями тайных знаний .

|

Последний раз редактировалось: Паша (Сб 8 Март 2008, 10:13), всего редактировалось 1 раз |

|

|

|

Геннадий Москва

Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14

Сообщения: 479

Регион: Зеленоград

|

Добавлено:

Ср 5 Март 2008, 22:40 Добавлено:

Ср 5 Март 2008, 22:40

|

|

Железнов Алексей заметил очень правильно. Если забирать воздух из подвала или колодца, расход топлива понижается. Просто в поддувало будет поступать меньше воздуха. Действительно в помешении нагрев происходит более быстро, нет подсоса воздуха с улици. В подвале воздух более плотный, т.к. он более холодный. К топливу приносится больше кислорода. Что и позволяет гореть ему при меньших воздушных потоках. Тоже используется в работе мотора авто. Для инжектора - чем ниже температура входящего воздуха , тем больше мощьность мотора. А при использовании турбины, ставится еще и интеркулер, для дополнительного охлаждения воздуха. Из личного опыта замечу, у кого стоит Булерьян, тот заводит приток воздуха в подвал, Это дает увеличение времени горения (при меньшем положении заслонок) примерно на 1,5-2 часа. Видимо не дураки были наши предки. Если мне не изменяет память, Аркаим определяют на много столетий старше Египта и Китая. При этом это Сибирь.

|

|

|

|

|

|

Паша

Зарегистрирован: Ср 28 Ноябрь 2007, 23:35

Сообщения: 369

|

Добавлено:

Ср 5 Март 2008, 22:47 Добавлено:

Ср 5 Март 2008, 22:47

|

|

| Геннадий Москва писал(а): |

| Из личного опыта замечу, у кого стоит Булерьян, тот заводит приток воздуха в подвал, Это дает увеличение времени горения (при меньшем положении заслонок) примерно на 1,5-2 часа. |

Уточните, пожалуста, сколько нижних патрубков вывести в подвал ,

все ???

|

|

|

|

|

|

Валерий Петров

Зарегистрирован: Пт 9 Декабрь 2005, 14:33

Сообщения: 1085

Регион: Россия

|

Добавлено:

Чт 6 Март 2008, 16:16 Добавлено:

Чт 6 Март 2008, 16:16

|

|

Есть техническая задача: снижается ли расход топлива при подаче воздуха из колодца.

Считаю, что нет. Потому что большая скорость подачи воздуха вредит экономичности. И холодный воздух нужно еще нагреть, а он быстренько улетит в трубу.

|

_________________

+7 911 090-08-96 (МТС СПб)

________________________________________

Чтобы получать правильные ответы, научись задавать правильные вопросы...

|

|

|

|

Васильев Илья

Зарегистрирован: Сб 29 Декабрь 2007, 22:10

Сообщения: 256

Регион: *Печное Ателье* Архангельск +79115555911

|

Добавлено:

Чт 6 Март 2008, 18:15 Добавлено:

Чт 6 Март 2008, 18:15

|

|

Мне кажется, что при подводе воздуха с энной глубины, будет нарушен баланс дутья-тяги. Воздух из колодца будет не подаваться, - его оттуда прийдется затягивать.

Номинально, - большая разница температур - лучше тяга, но расположение источника этой разницы, имеет первостепенное значение.

А сообщение поддувала с подвалом, хорошо главным образом тем, что туда зола сбрасывается, и не приходится ее выгребать да выносить в ручную.

|

_________________

Ubi Victoria, ibi Concordia.

|

|

|

|

Железнов Алексей

Зарегистрирован: Пт 29 Февраль 2008, 17:32

Сообщения: 16

Регион: Сургут

|

Добавлено:

Чт 6 Март 2008, 20:32 Добавлено:

Чт 6 Март 2008, 20:32

|

|

Валерий:

| Цитата: |

«Потому что большая скорость подачи воздуха вредит экономичности.»

|

Илья:

| Цитата: |

| «Воздух из колодца будет не подаваться, - его оттуда прийдется затягивать.» |

Имеем две крайности в рассуждениях. Считаю истина посередине, т.е подпор холодным воздухом будет медленным, самотёком, т.к. единственная подпирающая сила – это сила тяжести самого воздуха. Но если поток прицепить к тяге, как к локомотиву, тогда оно конечно, все тепло вывезет на улицу.

Геннадий, до меня дошло:.

| Цитата: |

| «В подвале воздух более плотный, т.к. он более холодный. К топливу приносится больше кислорода.» |

Я долго не мог сообразить, почему увеличивается температура горения, если нет продувки кислородом. Оказывается, она есть, только пассивная, безнапорная. Я так предполагаю, что в плотном воздухе кислорода, ну не наполовину, но на треть больше, нежели в тёплом, разреженном.

|

Последний раз редактировалось: Железнов Алексей (Чт 6 Март 2008, 21:44), всего редактировалось 1 раз |

|

|

|

Чуриков Александр

Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25

Сообщения: 2293

Регион: Санкт-Петербург

|

Добавлено:

Чт 6 Март 2008, 21:19 Добавлено:

Чт 6 Март 2008, 21:19

|

|

| Васильев Илья писал(а): |

А сообщение поддувала с подвалом, хорошо главным образом тем, что туда зола сбрасывается, и не приходится ее выгребать да выносить в ручную. |

Где то читал, что это пожароопасно и запрещено делать. Но точно не помню. Может кто просветит, есть ли это в СНиПах

|

_________________

+7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи

***********************************************************************

|

|

|

|

wprilepski

Зарегистрирован: Ср 26 Сентябрь 2007, 11:44

Сообщения: 196

Регион: прага

|

Добавлено:

Чт 6 Март 2008, 21:41 Добавлено:

Чт 6 Март 2008, 21:41

|

|

Фигня ккакая-тоЖелезнов Алексей если не хотите разбиратся в принципах рабоы печей,то хотябы спочитайте сколько вам будет стоить подобная системса?

|

|

|

|

|

|

Железнов Алексей

Зарегистрирован: Пт 29 Февраль 2008, 17:32

Сообщения: 16

Регион: Сургут

|

Добавлено:

Чт 6 Март 2008, 21:54 Добавлено:

Чт 6 Март 2008, 21:54

|

|

wprilepski, да стараюсь я, стараюсь, книг накупил. Конечно мне с вам и не сравниться, вы ж профессионал. А насчёт стоимости системы, что там особо дорогостоящего, кроме самой печи? Свой труд что-ли?

|

|

|

|

|

|

Чуриков Александр

Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25

Сообщения: 2293

Регион: Санкт-Петербург

|

Добавлено:

Чт 6 Март 2008, 22:00 Добавлено:

Чт 6 Март 2008, 22:00

|

|

Свой труд-самый дорогой.

|

_________________

+7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи

***********************************************************************

|

|

|

|

wprilepski

Зарегистрирован: Ср 26 Сентябрь 2007, 11:44

Сообщения: 196

Регион: прага

|

Добавлено:

Пт 7 Март 2008, 00:01 Добавлено:

Пт 7 Март 2008, 00:01

|

|

Попробуйте выяснить сколько будет сделать трубопровод от колодца до дома. Помему подороже чем печка.Или вы хотите копать колодец под домом.

|

|

|

|

|

|

Паша

Зарегистрирован: Ср 28 Ноябрь 2007, 23:35

Сообщения: 369

|

Добавлено:

Пт 7 Март 2008, 00:10 Добавлено:

Пт 7 Март 2008, 00:10

|

|

| Васильев Илья писал(а): |

| туда зола сбрасывается, и не приходится ее выгребать да выносить в ручную. |

Подвод воздуха сделать сбоку , а не снизу и зола туда не пойдёт.

Пускай человек экспериментирует. В крайнем случае заткнёт этот канал.

Главное, нам написать о результатах эксперимента. А если эксперимент удастся, то тогда патент и наш респект.

|

|

|

|

|

|

wprilepski

Зарегистрирован: Ср 26 Сентябрь 2007, 11:44

Сообщения: 196

Регион: прага

|

Добавлено:

Пт 7 Март 2008, 00:19 Добавлено:

Пт 7 Март 2008, 00:19

|

|

Этот человек со своими деньгами эксперементировать не будет.Он будет колупать всем мозги.Этот тип заказника я знаю хороше.

|

|

|

|

|

|

Валерий Петров

Зарегистрирован: Пт 9 Декабрь 2005, 14:33

Сообщения: 1085

Регион: Россия

|

Добавлено:

Пт 7 Март 2008, 01:18 Добавлено:

Пт 7 Март 2008, 01:18

|

|

Так, Браться славяне, давайте не будем опять начинать заново. Есть сказать по существу - говорим. Нет - молчим. Я так думаю это лучше будет всем...

|

_________________

+7 911 090-08-96 (МТС СПб)

________________________________________

Чтобы получать правильные ответы, научись задавать правильные вопросы...

|

|

|

|

Железнов Алексей

Зарегистрирован: Пт 29 Февраль 2008, 17:32

Сообщения: 16

Регион: Сургут

|

Добавлено:

Пт 7 Март 2008, 22:31 Добавлено:

Пт 7 Март 2008, 22:31

|

|

Количество кислорода в воздухе меняется не только от температуры, меняется и от других факторов. И я, кажется, осознал эти факторы! Достаточно было заглянуть в периодическую таблицу. Как я и подозревал, так и оказалось, что кислород в воздушной смеси – самый тяжёлый газ, его относительная молекулярная масса равна 16 г, в то время как азот намного легче, его относительная молекулярная масса равна всего 14 . Включайте логику. Чем поднимаемся выше, тем кислорода меньше, это особенно чувствуется в горах. И наоборот, чем ниже, тем его содержание в атмосфере увеличивается. В атмосфере общее содержание кислорода составляет 20%, остальное азот (78%). Инертными и прочими газами можно пренебречь, поскольку они летучи и находятся преимущественно в верхних слоях атмосферы. Далее - более интересно. В почве земли кислорода уже намного больше почти 50%! Нехило. Данные школьной программы. Оказывается это самый распространённый газ в земной коре. А азота, всего-навсего 0,03%, почему и сыпят почём зря азотные удобрения. Копая колодец, т.е. углубляясь в грунт, мы тем самым получаем доступ к хранилищу кислорода в 2,5 раза превышающем его содержание в атмосфере. Я–то предполагал, что его больше на треть, (см. выше), а его больше аж наполовину. Вот оказывается, почему холодный воздух в колодцах и шахтах тяжелее, совсем не из-за того, что он плотный. Я считаю, что слово плотный здесь употреблять неправомерно, поскольку отсутствует механизм компрессии в незамкнутом пространстве, т.е. никакого сжатия, уплотнения нет, есть замещение более лёгкого азота более тяжёлым кислородом. В этом заключается причина тяжести охлаждённого воздуха ниже поверхности земли.

Теперь понимаете, что насколько непродуктивнее брать кислород с поверхности? Нам ведь нужна не просто печь, а печь идеальная, с извлечением и использованием тепла практически без потерь.

Вот здесь и нужна та оптимизация системы извлечения тепловой энергии, о которой сказал Валерий Петров:

1. Правильная организация сжигания топлива с целью максимально возможного извлечения из него тепловой энергии. Для выполнения этой задачи используем принцип подачи высоконасыщенного почвенным кислородом воздуха в камеру сгорания посредством земляной трубы из колодца.

2. Выбор конструкций печей с наилучшими эксплуатационными характеристиками для выполнения различных задач (отопления–варки, кузнечных работ, генерации электричества в удалённых районах).

3. Максимально ограничить тягу в печи, заменив её на принцип выдавливания тяжёлым воздухом.

Колодец необходимо копать во дворе или в прилегающей вплотную к дому пристройке. Труба может быть пластмассовая или асбестоцементная, максимально издырявленная. Или, просто грунтовая, высверленная ручным буром, рядом с колодцем. Это будет наиболее эффективная труба, позволяющая максимально извлекать кислород из почвы. Пробурить вполне возможно. Существуют технологии ручного бурения даже артскважин.

Таким образом, мы вплотную подберёмся к разгадке секрета арийской печи или печи Спирина.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Следующая тема

Предыдущая тема

Вы не можете начинать темы

Вы не можете отвечать на сообщения

Вы не можете редактировать свои сообщения

Вы не можете удалять свои сообщения

Вы не можете голосовать в опросах

Вы не можете добавлять приложения в этом форуме

Вы можете скачивать файлы в этом форуме

|

|

Для проектирования правильного отопления необходимо учитывать и планировку дома, и используемые конструкционные материалы, и климатическую зону, и тип топлива (вплоть до состава дров), и предназначение отапливаемых помещений. На основании всего этого выбирается печь соответствующей конструкции.

Для проектирования правильного отопления необходимо учитывать и планировку дома, и используемые конструкционные материалы, и климатическую зону, и тип топлива (вплоть до состава дров), и предназначение отапливаемых помещений. На основании всего этого выбирается печь соответствующей конструкции.