|

|

|

| Автор |

Сообщение

|

Vad

Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41

Сообщения: 2888

Регион: Беларусь

|

Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 00:14 Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 00:14

|

|

По просьбе Юрия Михайловича Хошева в этой теме хочу поделиться нек. фактами и мыслями по итогам, гм... перекрёстного анализа очень разной и довольно обширной литературы.

О чём пойдёт речь?

Юрий Михайлович предложил рассмотреть проблематику горения газов в дымовых (конвективных) печных каналах, а также в жаровых и дымогарных (котельных) трубах и трубках.

Но не ради абстрактного интереса, а ради лучшего понимания процессов, происходящих именно в домашних печках, а не в промышленных котлах.

Откуда взялись выводы, которые я собираюсь здесь опубликовать?

По образованию я не печник и вообще не технарь, а гуманитарий , но именно поэтому меня научили в университете - профессиональному сравнительному анализу и обобщению литературных первоисточников, причём любой тематики. , но именно поэтому меня научили в университете - профессиональному сравнительному анализу и обобщению литературных первоисточников, причём любой тематики.

И наконец - я не собираюсь учить печников класть печи лучше или иначе, я хочу другого: чтобы интересующиеся обдумали нек. привычные толкования устройства домашней печки - с точки зрения "а откуда это взялось и зачем вообще нужно?"

P. S.: все мои выводы ниже будут касаться преимущественно домашних дровяных отопительных теплоёмких печей; банные печи я не изучал вообще, а буржуйки, кухонные дровяные плиты и печи отопительно-варочные - очень мало.

|

|

|

|

|

|

Vad

Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41

Сообщения: 2888

Регион: Беларусь

|

Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 01:36 Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 01:36

|

|

Часть первая: о топке и конвективной системе.

Это теоретическое разделение известно, наверно, любому интересующемуся, но в к тому же - оно было официально регламентировано (и в смысле расчётов тоже), и поэтому с течением времени стало восприниматься как нерушимая и самоочевидная традиция.

Но именно банальность этой традиции мешает нам задаваться естественными вопросами: а откуда взялась эта традиция, и зачем она нужна современным печникам и клиентам-истопникам? и нужна ли вообще?

Поэтому для лучшего понимания разберёмся с корнями этой традиции, и для этого зададим ряд детских вопросов.

Детский вопрос № 1: а как нам... отличить топку от конвективки?

В топке бывают дрова, а в конвективке их не бывает?

Это вроде бы самоочевидно, но как быть с тем случаем, когда вся конвективная система печи представляет собою один большой колпак, составляющий с топкой практически один объём?

Топка всегда заметно шире (просторнее) любого канала конвективной системы?

Тоже нет, не всегда, тот же колпак может иметь точно такую же ширину, что и топка.

В топке должно быть пламя, а в конвективке его быть не должно?

По определению вроде так, но как нам определить, где именно заканчивается пламя? то есть в какой именно точке газового тракта печи горение газов заканчивается гарантированно? и пусть даже горение абы какое, то есть неполное, вялое, возникающее лишь в отдельные короткие периоды времени и т. п...

Может быть, слово "топка" нужно понимать лишь как "вместилище дров", и тогда любая топка будет заканчиваться какой-то стенкой или порогом-упором, служащим для того, чтобы дрова нельзя было случайно протолкнуть дальше, чем нужно, а также для того, чтобы угли и зола тоже не попадали куда не надо?

Да, так бывало очень часто, но опять-таки не всегда: некоторые традиционные и очень старые печи (например - японская "анагама") не имели ни малейшего конструктивного тыльного отграничения топки от остальной части газового тракта.

Вывод №1: не стоит путать одну традиционную ветку, которая попросту замылила глаз и только поэтому кажется не/обходимой - со всем традиционным деревом.

То есть если мы разделяем топку и конвективную систему печи хотя бы как-то - стенкой, порогом, более или менее зауженным хайлом, да и вообще любой(!) конструктивной деталью - желательно понимать как можно яснее, зачем нам эта деталь?

Что именно она будет (или не будет) делать? какую конкретно работу выполнять? какую приносить пользу? или - какой вред...

Между тем на практике подавляющее большинство традиционных для наших мест теплоёмких печей имеет совершенно произвольное (интуитивно-гадательное) конструктивное разграничение топки и конвективки (в виде хайла), причём произвольное буквально по всем параметрам, которые только могут придти в голову: по высоте расположения, пропорциям, площади прохода, скорости газов и т. п.

А самое главное - это один важный и упрямый факт, который давно известен в промышленности, но почему-то почти не интересует бытовых печников: предсказание точного места полного прекращения горения горючих газов, выделяющихся из дров в топке бытовой печи на протяжении всего времени протопки - это сложнейшая задача, которая на сегодняшний день не может быть решена хотя бы мало-мальски точно.

Причём даже для самых упрощённых конфигураций пламенного пространства, и даже - с применением самых современных методов компьютерного моделирования.

|

|

|

|

|

|

Vad

Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41

Сообщения: 2888

Регион: Беларусь

|

Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 02:11 Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 02:11

|

|

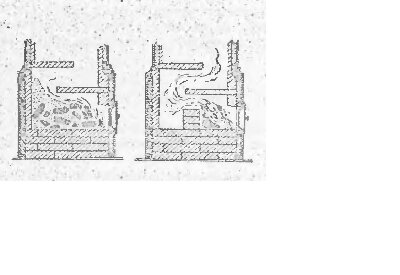

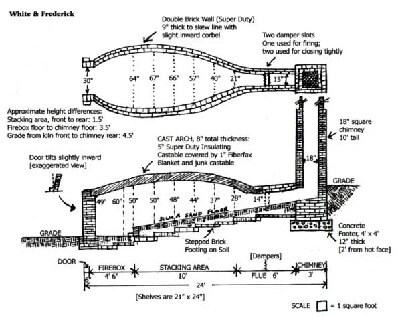

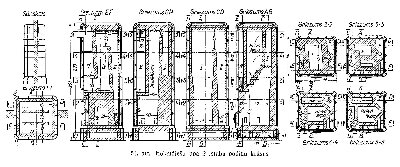

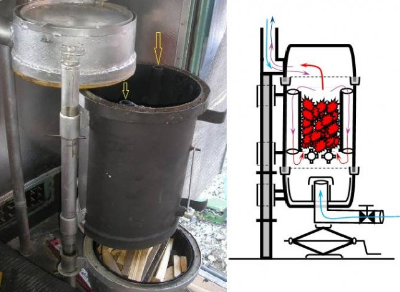

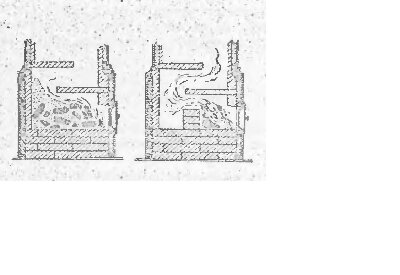

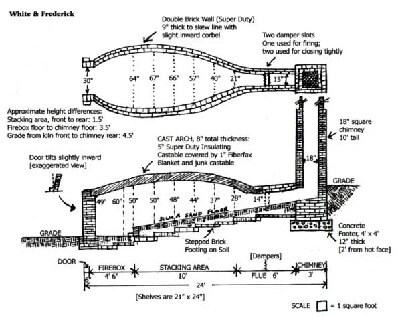

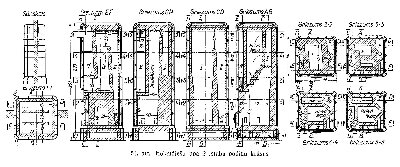

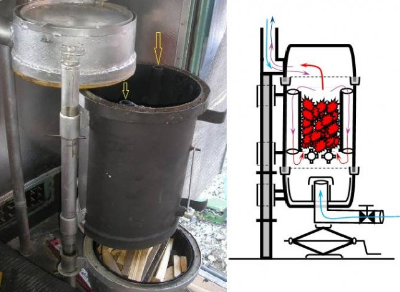

На иллюстрациях - несколько самых выразительных примеров того, о чём говорилось выше.

Смотрим на картинки и задаёмся прежним детским вопросом: где заканчивается топка и начинается конвективка?

Или тот же вопрос иными словами: где заканчивается пламя и остаётся один дым?

Ответ один для всех этих картинок: точное место стыка на сегодняшний день определено быть не может. на сегодняшний день определено быть не может.

|

| Описание: |

|

| Размер файла: |

124.61 КБ |

| Просмотров: |

149 раз(а) |

|

| Описание: |

|

| Размер файла: |

208.54 КБ |

| Просмотров: |

139 раз(а) |

|

| Описание: |

|

| Размер файла: |

15.97 КБ |

| Просмотров: |

128 раз(а) |

|

| Описание: |

|

| Размер файла: |

19.83 КБ |

| Просмотров: |

119 раз(а) |

|

| Описание: |

|

| Размер файла: |

40.83 КБ |

| Просмотров: |

175 раз(а) |

|

|

|

|

|

Vad

Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41

Сообщения: 2888

Регион: Беларусь

|

Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 09:59 Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 09:59

|

|

Часть вторая: о домашних печках и промышленных котлах.

Можно ли их вообще сравнивать - и чем может быть полезно такое сравнение?

Разбираемся с точки зрения нахождения общего и различного.

Самое яркое отличие подавляющего большинства традиционных домашних печек от традиционных промышленных котлов можно назвать резким перепадом сечения.

Это когда проходное сечение топки традиционный домашней печки переходит в сечение конвективки с резким уменьшением площади (в районе хайла).

Однако подобных резких перепадов в промышленности и на транспорте почти никогда не бывало, а если что-то похожее и бывало - то лишь как узкоспециальное или маргинальное решение, которое долго не жило и никаких отопительных традиций не формировало.... в отличие от традиционной кладки очень многих известных домашних печек.

Это же отличие полезно рассмотреть и с другой точки зрения, а именно - как надо понимать традиционное домашнее печное хайло?

Как сужение потока - или как местный пережим?

Ступенька или диафрагма?

Традиционно в домашних печках царствует (причём уже не первый век) один резкий(!) ступенчатый переход, но для промышленности были традицией местные пережимы-диафрагмы (например - газовые пороги в жаровых трубах), тогда как любые ступенчатые стыки (например, между широким пламенным пространством и узкими дымогарными трубками паровозного котла) формировались так, чтобы совокупный перепад площадей для прохода газов был минимальным (то есть трубок было много).

И вывод, который я считаю очень важным для лучшего понимания работы традиционной домашней печки: в промышленности газы, выходящие из широкой топки - сразу в одну узкую дымогарную трубку не направлялись!

А для полной ясности напомню смысл промышленной терминологии: жаровая труба по определению заметно шире дымогарной потому, что в широкой жаровой трубе горение газов должно было(!) продолжаться, а вот в узкой дымогарной трубке - нет.

|

Последний раз редактировалось: Vad (Пт 15 Март 2024, 10:05), всего редактировалось 1 раз |

|

|

|

demin_c

Зарегистрирован: Ср 8 Январь 2014, 12:06

Сообщения: 929

Регион: Омск

|

Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 10:05 Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 10:05

|

|

| Vad писал(а): |

| профессиональному сравнительному анализу и обобщению литературных первоисточников |

Анализ Вы делаете великолепно, никто не спорит. Но, первоисточники это когда только зарождалась теория горения. И разумеется те постулаты и гипотезы на основе которых строилась зарождающаяся теория были логически выверены. Иначе и не могло бы быть литературное произведение не должно иметь противоречий. Горение сложная теория и авторы не могли охватить все её аспекты. Ну например, как изучить утеплённый узкий канал если нет подходящих материалов, а создатели теории даже подумать не могли в этом направлении. Например - ВВШ хотел изучить нечто подобное, но взял металлический лист и металлическую трубу, повторяя лишь форму но не заботясь о свойствах материалов. Любая наука, любая теория, любые выводы это лишь промежуточный результат. Не надо останавливаться на первоисточниках, надо бы изучить и современные источники, они не обязательно опровергают первооткрывателей, но уточняют. Если иначе, то наука остановилась, что печально...

|

|

|

|

|

|

Vad

Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41

Сообщения: 2888

Регион: Беларусь

|

Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 10:59 Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 10:59

|

|

| demin_c писал(а): |

| Анализ Вы делаете великолепно... |

Благодарю, я стараюсь.

| demin_c писал(а): |

| Не надо останавливаться на первоисточниках, надо бы изучить и современные источники, они не обязательно опровергают первооткрывателей, но уточняют. |

Современные первоисточники - это тоже первоисточники, и я их отнюдь не игнорирую, а тоже изучаю, причём не только русскоязычные.

Но есть нюансы...

Когда дровяные тепловые агрегаты (и промышленные, и бытовые) были много более распространены, чем ныне - полвека назад, век, полтора - они, естественно, изучались (и проверялись!) много старательнее и глубже, чем сейчас.

Поэтому литературные первоисточники тех времён имеют неповторимую(!) ценность и сегодня, это первое.

Второе: надо понимать, в чём именно состоит реальная ценность старых первоисточников... отнюдь не в цифрах и фактах, то есть - отнюдь не в ответах, которые устаревают естественно и неизбежно!

Нет, непреходящая ценность старых первоисточников состоит в вопросах, которые поднимаются и выносятся на обсуждение. И в том, как именно эти вопросы формулируются: каким ходом мысли, какими логическими цепочками, каким строем изложения?..

Эту мысль (мягко говоря - не лежащую на поверхности) когда-то давно прекрасно сформулировал знаменитый Нильс Бор: проблемы важнее решений, поскольку решения устаревают, а проблемы остаются!

И эта виртуозная формулировка безупречна с точки зрения самых современных гуманитарных наук, хотя и принадлежит давно покойному физику.

И вот поэтому я изучаю именно вопросы, а вовсе не ответы. И даже не сами вопросы, а... характер их постановки и формулировки, говоря упрощённо...

Именно потому, что я гуманитарий, а не технарь-теплотехник: в Большом пусть поют, а я буду оперировать, и никаких разрух.(С)))

|

|

|

|

|

|

Юрий Хошев

Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32

Сообщения: 6014

Регион: Москва

|

Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 11:30 Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 11:30

|

|

| Vad писал(а): |

Юрий Михайлович предложил рассмотреть проблематику горения газов в дымовых (конвективных) печных каналах, а также в жаровых и дымогарных (котельных) трубах и трубках. :)

Но не ради абстрактного интереса, а ради лучшего понимания процессов, происходящих именно в домашних печках, а не в промышленных котлах.

=

Нильс Бор: проблемы важнее решений, поскольку решения устаревают, а проблемы остаются!

И вот поэтому я изучаю именно вопросы, а вовсе не ответы.

|

Спасибо, что откликнулись на просьбу.

https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=205165#205165

Будем следить внимательно.

Логические анализы лучше всего помогают осмыслению процессов.

|

|

|

|

|

|

Vad

Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41

Сообщения: 2888

Регион: Беларусь

|

Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 12:19 Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 12:19

|

|

| Юрий Хошев писал(а): |

| Спасибо, что откликнулись на просьбу. |

С удовольствием.

Часть третья: о жаровых и дымогарных трубах.

Теоретическое различие между первыми и вторыми определено в предыдущей части, в этой части - о том, как эти трубы работали или не работали, и какие выводы из этой информации полезны для лучшего понимания работы домашних печей.

Для начала надо сказать, что в дровяной промышленной котельной классике жаровая труба (достаточно широкая и длинная) считалась бесспорной и неотъемлемой частью топки. Причём бесспорно до такой степени, что жаровые трубы иногда назывались (официально в специальной литературе) "топочными".

Иными словами, достаточно широкий (по наименьшему габариту поперечника) и относительно длинный (порой даже больше, чем 1 к 6) канал, причём с очень холодными (водоохлаждаемыми) стенками - считался обычной частью топки (её пламенным пространством), оптимальной для достаточно полного сжигания горючих газов, выделяющихся из дров.

Вывод для домашних печей: если учесть сравнительно ничтожные удельные мощности бытовых дровяных топок по сравнению с промышленными, то сужение площади прохода канала конвективной системы даже до традиционного "предтрубного" сечения в четверть кирпича - вовсе не гарантирует отсутствия пламени, залезающего в этот канал и продолжающего в нём гореть, причём пламени сравнительно мощного!

Такая гарантия (да и то не полная) может быть достигнута только отнесением начала этого канала (по длине газового тракта) подальше от топки, а по большому счёту - только вдумчивым расчётом всей печи.

То же самое с другой точки зрения: достаточно мощная и притом хорошо рассчитанная промышленная топка всё-таки нередко запихивала пламёна даже в самые узкие и холодные дымогарные трубки (например - паровозные).

Причём это происходило даже при протопке короткопламенным углём.

И то же самое с третьего ракурса обзора: на практике входные кромки даже самых узких, но хорошо рассчитанных и хорошо охлаждаемых водой дымогарных трубок - часто грелись всё-таки слишком сильно, причём вплоть до полного разрушения соединения, а не только до тривиальной течи.

|

|

|

|

|

|

Vad

Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41

Сообщения: 2888

Регион: Беларусь

|

Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 12:45 Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 12:45

|

|

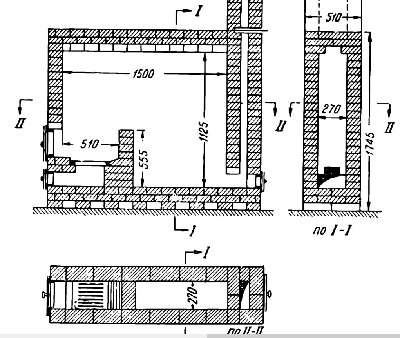

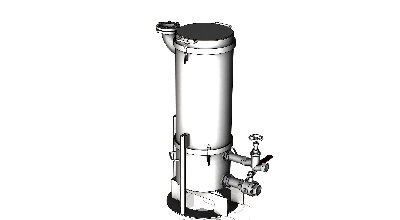

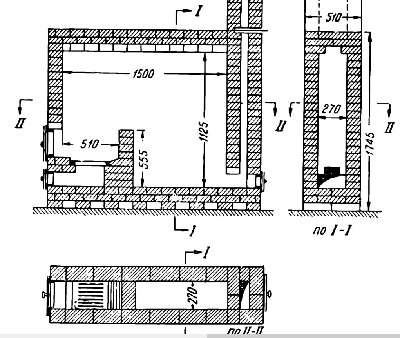

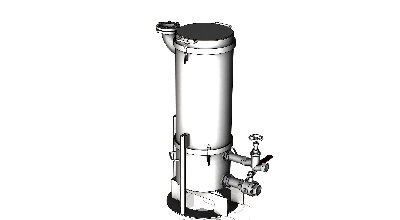

И одна малоизвестная под родными осинами, но очень показательная иллюстрация того, какой может быть бытовая печь - при ориентации не на бытовые, а на промышленные традиции оформления всего её газового тракта:

|

| Описание: |

|

| Размер файла: |

460.51 КБ |

| Просмотров: |

168 раз(а) |

|

|

|

|

|

Vad

Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41

Сообщения: 2888

Регион: Беларусь

|

Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 13:09 Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 13:09

|

|

А теперь я беру паузу для отдыха, виноват, для рассмотрения критических отзывов.

|

|

|

|

|

|

Кольчугин

Зарегистрирован: Вс 1 Апрель 2018, 03:26

Сообщения: 2051

Регион: Новосибирск

|

Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 13:43 Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 13:43

|

|

Сразу отмечу неточность по углю... Не бывает углей короткопламенных... Бывают угли с разным содержанием летучих...

Гореть коротким пламенем могут и длиннопламенные угли... Как и удлинить пламена Тощих (полуантрациты) и Антрацитов вполне возможно меняя калибр топлива и степень продувки...

В отношении дымогарных труб... Это трубы для организации теплопереноса от горячих дымогазов к воде...

Качество теплообмена зависит от числа Рейнольдса (о чем вполне доходчиво поведал Марк Солонин)

Re=скорость газового потока х размер отверстия (обычно диаметр дымогарной трубки) / кинематическую вязкость дымогазов...

Для достижения более высокой скорости движения газов дымогарные трубы выполняются достаточно узкими... Количество дымогарных труб подбирается исходя из достаточности числа Рейнольдса (соответствия турбулентному режиму или переходного близкого к турбулентному)...

Также качество теплообмена зависит от степени чистоты поверхности дымогарных труб, для чего их принято устанавливать вертикально (если не будут применяться автоматические устройства для их очистки) и горизонтально, если дымогарные трубки будут чиститься автоматически... Почему? Потому что практически очень сложно обеспечить безотказность пар трения в условиях высоких температур...

Ещё важный параметр, влияющий на качество теплопередачи, это то как движутся друг относительно друга нагреватель (дымогазы) и потребитель тепла (теплоноситель)...

Наиболее правильная схема - встречное движение, т.е. когда в вертикальных дымогарных трубах дымогазы движутся сверху-вниз, а теплоноситель снизу - вверх...

При этом горячие дымогазы испытывают повышенное сопротивление потому так как Архимедова сила выталкивает их наверх (притормаживая движение вниз), а по мере остывания дымогазы становятся плотнее и охотнее падают (или менее сопротивляются, что одно и то же) вниз... Теплообмен при этом считается наиболее эффективным...

При таком способе, носящем название "ОБРАТНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК" требования к числу Рейнольдса можно существенно снижать...

Об этом Марк Солонин к сожалению не упомянул...

По жаротрубам скажу несколько позже на примере одной интересной разработки приехавшей к нам из Якутии...

|

|

|

|

|

|

Vad

Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41

Сообщения: 2888

Регион: Беларусь

|

Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 14:23 Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 14:23

|

|

Что ж, возражать оппонентам в этой теме я не планирую, поэтому буду лишь пояснять и дополнять: когда а употребил словосочетание "короткопламенный уголь", я имел в виду - короткопламенный по сравнению с дровами.

А что касается тепловой работы жаровых и дымогарных труб, то оставлю тут выходные данные блестящего исследования, в котором не только раскрыт современный взгляд на проблему, но и дан богато иллюстрированный исторический очерк.

И. А. Попов

Х. М. Махянов

В. М. Гуреев

Физические основы и промышленное применение интенсификации теплообмена

Казань

2009

|

|

|

|

|

|

Антон К

Зарегистрирован: Сб 30 Апрель 2016, 09:59

Сообщения: 134

Регион: Воронеж

|

Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 17:08 Добавлено:

Пт 15 Март 2024, 17:08

|

|

Из практики ремонта старых (а бывало и свежесложенных) печей, растопить печь, в которой топливник не отделен от конвективки стенкой с хайлом тот ещё квест. Люди не справляются, вызывают меня, я ставлю стенку, печь растапливается легко.

В промышленных, возможно, просто растопка не так часто происходит, растопили раз осенью, помучались, весной загасили...

|

|

|

|

|

|

Кольчугин

Зарегистрирован: Вс 1 Апрель 2018, 03:26

Сообщения: 2051

Регион: Новосибирск

|

Добавлено:

Сб 16 Март 2024, 02:02 Добавлено:

Сб 16 Март 2024, 02:02

|

|

| Vad писал(а): |

Что ж, возражать оппонентам в этой теме я не планирую, поэтому буду лишь пояснять и дополнять: когда а употребил словосочетание "короткопламенный уголь", я имел в виду - короткопламенный по сравнению с дровами.

А что касается тепловой работы жаровых и дымогарных труб, то оставлю тут выходные данные блестящего исследования, в котором не только раскрыт современный взгляд на проблему, но и дан богато иллюстрированный исторический очерк.

И. А. Попов

Х. М. Махянов

В. М. Гуреев

Физические основы и промышленное применение интенсификации теплообмена

Казань

2009 |

В бытовом секторе, из всего патентного разнообразия используются в жаротрубных (дымогарных) теплообменниках только РЕТАРДЕРЫ (в простонародье ТУРБУЛИЗАТОРЫ)... Используются как простые вставки, так и в автоматизированных вариациях...

Вот как это в автоматизированном варианте - https://www.youtube.com/watch?v=aV1GBVg6760

А вот (см.вложение) в ручном

|

| Описание: |

|

| Размер файла: |

375.02 КБ |

| Просмотров: |

120 раз(а) |

|

|

|

|

|

Vad

Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41

Сообщения: 2888

Регион: Беларусь

|

Добавлено:

Сб 16 Март 2024, 09:19 Добавлено:

Сб 16 Март 2024, 09:19

|

|

| Антон К писал(а): |

| Из практики ремонта старых (а бывало и свежесложенных) печей, растопить печь, в которой топливник не отделен от конвективки стенкой с хайлом тот ещё квест. Люди не справляются, вызывают меня, я ставлю стенку, печь растапливается легко. |

Это очень интересно и важно. Не могли бы Вы пояснить ситуацию картинками до и после? не обязательно фото, подойдут упрощённые рисунки.

| Антон К писал(а): |

| В промышленных, возможно, просто растопка не так часто происходит, растопили раз осенью, помучались, весной загасили... |

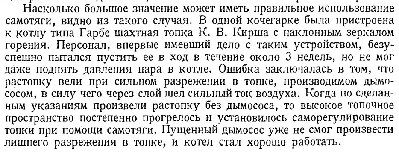

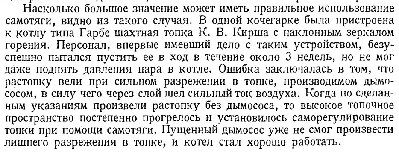

Вот что писал об этом в 1936 г профессор Сильницкий, автор очень простых, но очень интересных по замыслу промышленных топок для сжигания влажных дров:

|

| Описание: |

|

| Размер файла: |

159.92 КБ |

| Просмотров: |

159 раз(а) |

|

Последний раз редактировалось: Vad (Сб 16 Март 2024, 09:55), всего редактировалось 3 раз(а) |

|

|

|

Vad

Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41

Сообщения: 2888

Регион: Беларусь

|

Добавлено:

Сб 16 Март 2024, 09:38 Добавлено:

Сб 16 Март 2024, 09:38

|

|

| Кольчугин писал(а): |

| В бытовом секторе, из всего патентного разнообразия используются в жаротрубных (дымогарных) теплообменниках только РЕТАРДЕРЫ (в простонародье ТУРБУЛИЗАТОРЫ)... |

Пожалуй.

Удивительный пример долголетия одной идеи - при огромном разнообразии вариантов конструкций.

И забавная деталь: ретардеры в промышленности сильно затрудняли чистку труб, а в быту - сильно её упрощают.

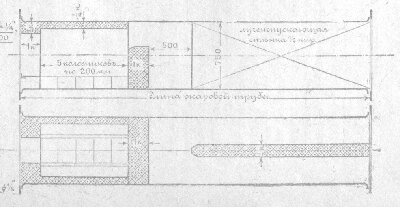

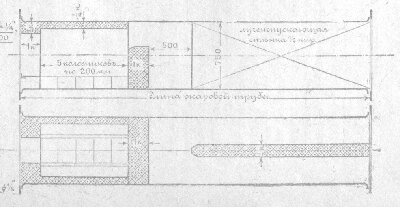

Но вот что особенно важно для этой темы: изначально ретардеры были придуманы именно для широких жаровых труб, то есть для таких, внутри которых в норме должно было продолжаться горение. Отсюда упомянутые в монографии керамические (шамотные) "винты".

И любопытный нюанс: а что будет, если этот керамический "винт"... распрямить?

А будет промышленное устройство, некогда предложенное профессором Киршем: жаровая труба, разделённая вдоль пополам керамической "лучеиспускающей стенкой":

|

| Описание: |

|

| Размер файла: |

129.98 КБ |

| Просмотров: |

132 раз(а) |

|

|

|

|

|

Vad

Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41

Сообщения: 2888

Регион: Беларусь

|

Добавлено:

Сб 16 Март 2024, 11:08 Добавлено:

Сб 16 Март 2024, 11:08

|

|

Часть четвёртая: что такое "хайло" бытовой дровяной печи - в теориях и на практике?

Во-первых, довольно сложно понять, что именно означает слово "хайло"?

Или что оно должно означать в обычной (традиционной? расчётной? регламентированной? проверенной?) норме.

Это ступенька или порог? Дырка или канал?

Или, может быть, даже совокупность нескольких каналов, причём прихотливо изогнутых? то есть - совокупность не только каналов, но и перегибов этих каналов, а также входных и выходных кромок, внутренних углов и т. п.

В практике бытового печестроения (о теориях позже) - бывало буквально всё!

Эта же проблема другими словами: не всегда легко понять даже, где хайло начинается, а где заканчивается. Пример - известный топливник профессора Чаплина, а также топливники Барлаха и Браббе, которые я уже показывал выше.

Во-вторых - и это, наверно, самое важное - в понимании места и роли хайла бытовой печи существует крупное традиционное заблуждение, заключающееся в том, что хайло якобы отделяет топку от конвективки... очень вряд ли!

Потому, что на упрощённых картинках и в общих словах это выглядит просто и логично, но на практике пламя из топки очень часто и легко проникает сквозь хайло и продолжает гореть в канале после него, причём гореть весьма устойчиво, а не случайно время от времени.

А это означает, что хайло... становится неотъемлемой частью топки, а вовсе не воротами в конвективку.

Потому, что конвективная система домашней печи - не только по определению, но и по всем известным бытовым(!) традициям, регламентам и расчётам - снимает тепло с газов якобы лишь конвективно, тогда как в топке учитывается и конвективный, и радиационный (лучистый) теплообмен, то есть - излучение пламени и обугленных дров.

С другой стороны, постом выше мы увидели, как была устроена промышленная жаровая труба с продольной лучеиспускающией стенкой... а теперь вопрос: такая труба - это топка или конвективка?

Ответ: а это всё вместе! потому, что традиционное промышленное понимание работы газового тракта дровяных котлов - сильно отличались от традиций понимания работы бытовых дровяных печей... того же времени!

Например: строго конвективный (и по традиции, и по расчёту) промышленный котельный теплообменник обычно назывался "экономайзером" или "хвостовой поверхностью нагрева" - как раз потому, что снимал он тепло только с финальной ("хвостовой" = "предтрубной") части газового тракта котла... а вовсе не сразу после топки, где могло быть пламя!

К чему был этот шаг в строну от рассмотрения роли хайла?

К тому, что хайло в промышленности изначально и традиционно было лишь небольшим местным сужением потока и формировалось - начиная ещё со старинных котлов с одной горизонтальной жаровой трубой - т. н. "газовым" или "дровяным" "порогом", то есть - было бесспорной и неотъемлемой частью топки.

И в связи с этим парадоксально и забавно: в бытовой печной традиции хайло попытались объявить завершением топки... а оно не подчинилось и продолжило пропускать пламя в то, что попытались объявить конвективкой. и продолжило пропускать пламя в то, что попытались объявить конвективкой.

|

Последний раз редактировалось: Vad (Сб 16 Март 2024, 11:21), всего редактировалось 2 раз(а) |

|

|

|

Vad

Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41

Сообщения: 2888

Регион: Беларусь

|

Добавлено:

Сб 16 Март 2024, 11:20 Добавлено:

Сб 16 Март 2024, 11:20

|

|

Вы правы, существующие бытовые решения котельных теплообменников пока далеки от совершенства, но это отдельная большая тема.

|

|

|

|

|

|

Юрий Хошев

Зарегистрирован: Пн 17 Ноябрь 2008, 18:32

Сообщения: 6014

Регион: Москва

|

Добавлено:

Сб 16 Март 2024, 14:45 Добавлено:

Сб 16 Март 2024, 14:45

|

|

| Антон К писал(а): |

Из практики ремонта старых (а бывало и свежесложенных) печей, растопить печь, в которой топливник не отделен от конвективки стенкой с хайлом тот ещё квест. Люди не справляются, вызывают меня, я ставлю стенку, печь растапливается легко.

В промышленных, возможно, просто растопка не так часто происходит, растопили раз осенью, помучались, весной загасили... |

Поясните, пожалуйста, о чем речь?

|

|

|

|

|

|

Кольчугин

Зарегистрирован: Вс 1 Апрель 2018, 03:26

Сообщения: 2051

Регион: Новосибирск

|

Добавлено:

Вс 17 Март 2024, 05:58 Добавлено:

Вс 17 Март 2024, 05:58

|

|

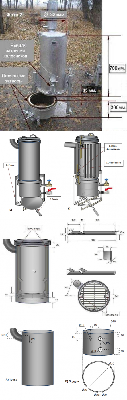

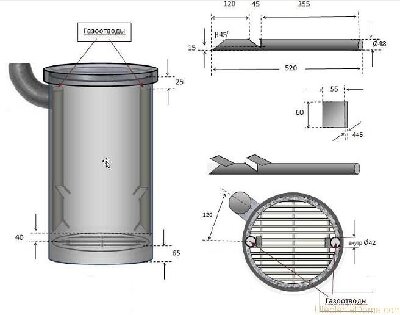

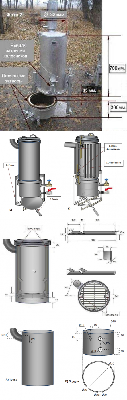

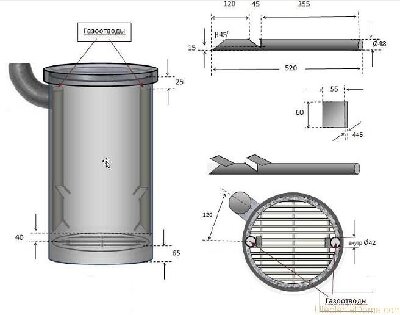

Поскольку исследователь-обобщатель несколько уплыл от темы, вернемся в к теме (пламя в узких каналах)... Как и обещал, рассмотрю на конкретных рабочих конструкциях... Начну издалека...

Довелось мне будучи у друга (с 1-го класса и поныне) вживую пощупать и оценить вот такой угольный котел: https://www.youtube.com/watch?v=OuT3R1pVqeg...

Видео устройства котла "Энергия ТТ" снято в Киеве...

Друг же поведал, что котел ему жутко не нравится и попросил помочь ему с демонтажом и переноской до места погрузки в самогруз... Котел меня заинтересовал ещё тем, что напоминал обсуждаемую в интернете конструкцию под названием печь "Лачинянка"... В скорости, будучи уже дома, удалось поговорить с создателем котла "Энергия ТТ", Ярославом (его голос звучит в ролике за кадром)... Ярослав поведал мне историю создания котла "Энергия ТТ"... Вкратце...

Его отец, будучи в Якутии, увидел и вычертил печь местного якутского охотника и назвал её "Якутянка"... Позже он показал чертежи Сергею Лачиняну, который решил сделать её себе для обогрева его осовремененной кибитки (кунг на базе ГАЗ-66), в которой он кочевал в Павлодарской области Казахстана... В сети есть несколько роликов о Лачиняне и его печке, в т.ч. и о кунге...

Ярослав купил у Лачиняна один экземпляр его печки для отопления гаража... Печь работала долго, как и заявлял Лачинян... Во вложении несколько картинок для понимания... Вот на базе этой "Якутянко-Лачинянки" и сделал свой шахтный котел Ярослав, по лицензии которого Энергию ТТ производят в г.Караганда, где и проживает мой друг...

Теперь непосредственно к работе этой Якутянки...

Печь состоит из трёх круглых корпусов, которые сидят на поворотной колонне... Та часть, что имеет выход в дымоход сидит жестко (без возможностей поворота)... Остальные две части выполнены отстёгивающимися с возможностью поворота (для обслуживания и загрузки топлива)... Топливом являются уголь, опилки, отходы сельхозпереработки (всё то, что не пропускает через себя пиролизные газы, или затрудняет их прохождение)... Также топливо в печурке выполняет функцию теплоизолятора...

Растопка довольно простая... В нижний (зольный) отсек укладываются щепки и разжигаются... Топливник - заполнен основным видом топлива (уголь, опилки, рисовая шелуха)... Зольный отсек пристёгивается и подается воздух (регулируется кранами)... Воспламеняется топливо на колосниках, печь разогревается и переводится в режим длительного горения... Собственно всё тоже происходит и в котле Энергия ТТ, только там напорный вентилятор и контроллер, управляющий работой вентилятора (смена режимов продувки, СТАРТ-СТОП)... Массив топлива, лежащий на решетке продуть невозможно даже напорным вентилятором, не говоря уже о тяге через дымоход... А вот трубочки Якутянки (2шт d=48мм стенка=3мм) или газоходы Ярослава (швеллер со стенкой 8-10мм) свистят очень хорошо и являются эжекторами для дымогазов (пламен), исходящих из прилегающих к эжекторным жаротрубам зон...

Теперь к размерам трубок-газоходов... В Якутянко-Лачинянке - 2 трубки d=48мм со стенкой 3мм, ДУ=42мм... В Энергии ТТ 4-6 швеллеров №12, 14, 16 по ГОСТ 8240-89(в зависимости от мощности)...

Соответственно площадь сечения газоходов:

Лачинянка - 2 х 13,85см2

№12 в Энергии ТТ - 4(6) х 46,14см2

№14 в Энергии ТТ - 4(6) х 61,78см2

Что характерно на одном и том же угле газоходы Лачинянки (в гараже Ярослава) на момент общения (моего с ним) не прогорели, тогда как газоходы Энергии ТТ больше трёх лет не выхаживают... По стенке - 3мм в Лачинянке и 8мм в Энергии ТТ...

Это я к тому, что видел табличку с характеристиками газов в которой отражен интересный параметр - максимальная скорость распространения пламени в трубе d=25,4мм (для Н2-4,83м/с, для СО-1,25м/с, для СН4-0,67м/с)...

Далее можно легко прийти к выводу о взаимосвязях размеров и скоростей горения (т.е. я даже не рассматриваю вопрос: "Горит или не горит?", горит однозначно!), учитвая срок службы газоходов в приведённых примерах...

И в завершение о том почему же греет Якутянко-Лачинянка? Ведь горит то, только в двух тоненьких трубочках? Всё просто... Теплопроводность стали - 48Вт/(м*К) и невысокой температуры от горения в стальной трубочки вполне хватает, чтобы нагреть 1/2 (1/4 + 1/4) периметра печки на каждую трубочку до температуры комнатного радиатора... т.е. по факту Якутянко-Лачинянка это долгоиграющий радиатор самоварного типа, только работающий на долгогорящем (тлеющем) топливе...

|

| Описание: |

|

| Размер файла: |

395.9 КБ |

| Просмотров: |

90 раз(а) |

|

| Описание: |

|

| Размер файла: |

143.65 КБ |

| Просмотров: |

91 раз(а) |

|

| Описание: |

|

| Размер файла: |

592.12 КБ |

| Просмотров: |

98 раз(а) |

|

| Описание: |

|

| Размер файла: |

50.32 КБ |

| Просмотров: |

87 раз(а) |

|

|

|

|

|

|

|

|

Следующая тема

Предыдущая тема

Вы не можете начинать темы

Вы не можете отвечать на сообщения

Вы не можете редактировать свои сообщения

Вы не можете удалять свои сообщения

Вы не можете голосовать в опросах

Вы не можете добавлять приложения в этом форуме

Вы можете скачивать файлы в этом форуме

|

|